|

|

| 横浜市営バスあれこれ | |

| 設備編第1弾 | |

| 放送装置解説 | |

| ページトップ>横浜市営バスあれこれ>放送装置解説 |

|

1998年になって間もない頃から横浜市営バスの放送装置が変更になりました。以前はカセットテープによるものだったのですが、ICメモリーによる方式となりました。この放送装置は1996年に鶴見営業所の3台に試験的に搭載(メーカーは3社)し、試験を行った上で競争入札によって現在の業者に決まったそうです。会社によってはあるバス停を通過すれば方向幕もそれに併せて変更されるシステムを設けていました。

ICメモリーにすることにより、例えば放送ミスの際も訂正が簡単に行えたり、バス停の変更などにも柔軟に対応できるようになりました。ここではこの現行の放送装置について解説していきたいと思います。

まず、この装置の特徴を挙げてみましょう。

このような特徴があるかと思います。では、実際に装置を見てみましょう。写真は98年10月31日、11月1日に横浜新都市プラザで行われた市営バスパネル展で撮影したものです。

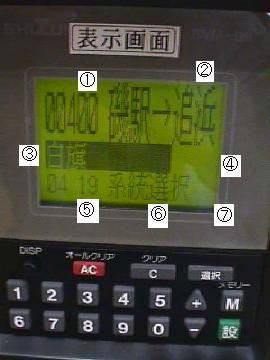

1,画面表示部(磯子営業所のものです)

|

||

| 1 | 系統表示画面 | 系統番号及び子系統番号を表示します(*1) 上3桁が系統番号、下2桁が子系統番号です 表示は4系統で子系統番号00番です |

| 2 | 行先表示画面 | 起終点などを表示する画面です(*2) 表示の画面は磯子駅発追浜天神橋行きを表します |

| 3 | 次/現在バス停位置表示画面 | バス停に停車中(ドアが開いている状態)の時はそのバス停名を表示し、走行中は次のバス停名を表示しています |

| 4 | 通過表示画面 | バス停を発車後、しばらく走るとこの部分に「通過」の文字が現れて点滅を始めます(*3) |

| 5 | 時刻表示画面 | 時刻を表示します |

| 6 | 系統選択画面 | 運転手さんが持つダイヤ(スタフ)に記されている番号を入力し、表示する画面です 8桁の数字が入り、この数字が入ることでメモリに登録されているその番号の運行予定に従って放送する内容が自動的に選択されます(*4) |

| 7 | 2桁の数字 | 現在使用中の放送が出庫時から何番目の運用かを表示します。「01」の場合は1番目となります。 |

(*)についてもう少し解説を加えておきましょう。

| *1 | 上記の例は4系統ですが、子系統番号は磯子駅〜追浜天神橋間の場合は00となります。何番になるのかは不明ですが、金沢文庫止まり(夜の市営バス最終便に設定)はここの番号が変わります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| *2 | 上記の例は起点と終点が別になっている路線ですが、例えば循環バスの場合は**循環となります。また、深夜バスの場合は***深夜(***はその深夜バスの系統番号)となるようです(例えば、105深夜)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| *3 | このシステムではバスがドアを閉めて発車し、25m走ると次のバス停を案内する放送が自動的に始まります(無論、手動操作も可能です)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| *4 | 例えば、土曜日の20系統A8ダイヤの場合、「20200108」と写真下部のボタンで入れることにより、そのダイヤの経路である浅間町車庫出庫->回送で横浜駅->20系統4回、26系統1回->回送で車庫入庫というそのダイヤにあわせた放送内容が自動的にセットされるのです。また、仮に渋滞によって20系統の運行が1回飛ぶ場合、飛ばす設定をすると1行程分放送内容がカットされます。 (2001,01,08:追記) なお、「20200108」の意味については以下の通りです。

|

画面表示部はこのような画面で放送内容についていろいろと情報を見ることが出来ます。次は操作パネルを見てみましょう。

2,操作パネル部

|

||

| 1 | 「戻し」ボタン | 放送バス停を間違えたときなどはこのボタンを押して戻ります テープ時代では出来なかった芸当です |

| 2 | 「始発」ボタン | 始発バス停の時にこのボタンを押すことで、登録されている放送内容が呼び出されます |

| 3 | 「通過」ボタン | バスがあるバス停を通過した場合、このスイッチを押すと次のバス停案内放送を開始します 事実上の手動のスイッチです |

| 4 | マイクポジション | 通常は中立にしておくことで、ドアの開閉に連動してマイクを通す音声が車内に流れるか、車外に流れるかが決まります それ以外の場合で必要な場合、このスイッチを必要な方向に倒すことでマイクの音声の出力先を変更させることが出来ます |

| 5 | マイクボリューム | マイクの音量調整を行います |

| 6 | マイクスイッチ | マイクのメインスイッチです |

通常はバスのドアの開閉にあわせて放送関係は自動的に動作するようになっているのですが、例えばバスがバス停を通過した場合、ドアを開けていないので次の放送は自動的には始まりません。そんなときは「通過」ボタンを押して放送を始めるわけです。また、マイクについては普通はドアの開閉にあわせて車内スピーカー、車外スピーカーが自動的に切り替わることでいいのですが、例えば混んできたときに車内の乗客に対して「お詰め下さい」と案内する場合は車外スピーカーに音声を流しても意味はないわけです。そういうときのために「マイクポジション」のレバーがあります。

このシステムの特徴の一つが「戻し」ボタンです。テープの時代は巻き戻し機構がついていなかったので、放送を間違えるとマイク使用で放送し直すことしか手段はありませんでした。しかし、このシステムでは「戻し」ボタンがあるので簡単に再放送を行うことが出来るようになりました。

それでは、つぎにオプション放送設定部について触れてみましょう。

3,オプション放送設定部

|

||

| 1 | 県警からのお知らせスイッチ | 神奈川県警からの案内放送を流すスイッチ |

| 2 | 車外再放送スイッチ | 車外に再放送を行うスイッチ(未確認) |

| 3 | 傘スイッチ | 雨天時など、このスイッチを入れると雨天時用の放送を行うスイッチ |

| 4 | 予備スイッチ | 予備用のスイッチ(使用せず) |

| 5 | ||

| 6 | 終車灯表示 | 終車灯を点灯させているとき、ここに赤いランプがつきます |

1および2.については未調査の面があります。ちなみに、車外の放送はこのシステムに変わってから、

「お待たせしました。○○系統○○経由○○行きでございます」

という放送を最高で5回繰り返し放送するようになりました。

3.のスイッチは「入」側に入れると放送の最後に毎回

「傘など、お忘れ物のないようご注意下さい。ステップが滑りやすくなっております。お足元にご注意下さい」

という放送が流れます。

6.の終車灯表示は最終バスを表す終車灯(これを点灯させると方向幕部が赤色のランプで照らされます)を点灯させた場合に赤いランプが点灯するものです。終車灯の点灯は現在ではいろいろなシステムで意味のあることになっています(接近表示も終車灯をつけることでバス停の終車表示が反応するようになっています)。

(2001,01,08:追記) 内容の序列が一部変更になっております。携帯電話に関する放送が入りました。

さて、このシステムになってから新たに放送されるようになったことを挙げてみましょう。

1つは降車用のボタンを押すと「次、止まります。バスが止まってからお立ち下さい」という放送が流れるようになりました。今までは運転手さんによってはボタンを押すと「はい、止まります」とマイクを使って放送してくれたものでしたが(無論、今でもマイク放送をする方もおられます)、これでここでのマイク放送をされる方が減ってしまったのがちょっと残念です。

2つ目は英語放送です。主に観光地方面に向かうバスのみですが、例えば20系統の場合ですと横浜駅から出る場合、横浜駅と桜木町駅では乗車時に日本語の放送に合わせて以下の英語放送が流れます。

「The bus No,20 is bound for Yamate station vir China town and Havor

view park. The fare is 210 Yen for man, 110 Yen for child.」

(一応訳)

「このバスは20系統中華街、港の見える丘公園経由山手駅行きです。料金は大人210円、子供110円です。」

系統番号のところは20は twenty となります。例えば3桁、141の場合ですと one four one と言っているようです。なお、山手駅側からの場合は港の見える丘公園と中華街入口では乗車時の英語放送が流れるようです。

また、車内のバス停案内の放送でも山手駅方向の中華街入口と港の見える丘公園、横浜駅方向の港の見える丘公園と中華街入口では日本語の後に英語の放送があります。

「The next stop is Sakuragi-cho(Yokohama) station.」

(一応訳)

「次のバス停は桜木町駅(横浜駅)です。」

このような放送が流れるようになりました。これは私が交通局のモニターをやっていたときに実際に提案として出したものの一つにありました。この提案が直接のきっかけだとは思っていませんが、実現されたことは大変結構なことです。また、営業所によっては携帯電話の車内使用をやめるよう呼びかける放送でも英語の案内が流れるようになっています。

(2002/01/20:追記)

本牧営業所の車両で聞くことのできる英語での携帯電話の車内使用をやめるよう呼びかける放送は以下の内容のようです(情報提供:「市営バスメーリングリスト」より)

「Wireless devices will affect the performance of medical devices such

as heart pace maker. Please turn off your cellular phone while on the bus.」

最後に、裏話をいくつか。

この放送装置の変更と共に、横浜市独特の「おばさん声」の放送が一時的に消えました。しかし、最近になってまた復活し始めました。放送を担当する業者が変わり、結果として元の業者が担当することになったからだそうです。また、この声に戻ると同時に上記で紹介した英語案内の口調がかなり流暢なものになりました。外人さんが話しているのかと交通局の方に尋ねたところ、「日本人です」とのこと。音声を圧縮する際にその比率を間違えて声の調子が変わってしまったのだとか(2002/01/03:追記、現在はまた声が変わり、いわゆる「おばさん声」はほとんど聞けなくなってしまいました)。

また、この放送装置が変わって間もない頃はそれまでの放送とのアクセントの違いがかなり目立ちました。例えば「麦田町(むぎたちょう)」というバス停があるのですが、普通は「むぎた」と調子を変えずにいうのですが、変更当初は何故か「むぎた」の「た」にアクセントがつく放送となっていました。慣れないアクセントなので、何とも気持ちの悪いものでした。地名だけならばまだいいのですが、このアクセントの乱れは広告にもありました。広告に関することなのでここでは具体的なところについては書きませんが、これもまた何とも変な感じのものでした。そして、先の交通局の方によるとクレームもかなりきたのだとか。もっとも、こういうクレームにも迅速に対応が出来るのが現行システムのメリットでもあります・・・。

| 設備編第2弾に進む |

| 市営バスあれこれのトップへ戻る |

| ページのトップに戻る |

| Presented by 古屋俊和(Toshikazu Furuya) E-mail: tfuruya@bc.mbn.or.jp (なお、@は半角文字にしてお送り下さい) |